ひのき舞台(環境)を用意して見守る ~自己有能感&肯定感を育てる~

子育て 自己肯定感 自己有能感 褒め育て 大人の関わり方 チャレンジスピリット 内発的動機

この時期になると、多くの幼稚園で、音楽発表会、お遊戯会、お楽しみ会

そんな行事&イベントが開催されています![]()

![]()

今年はコロナの影響下、各園が通常オペレーションとは異なるスタイルで

開催しているパターンが多いですね。

我が家も今日の午前中、年長の娘の『お楽しみ会』

子ども達で考えて企画した、歌、劇、楽器など、もりだくさんのひのき舞台![]()

![]()

うかつにも、我が子の成長している姿を目の当たりにして、目から涙が![]()

![]()

仕事柄、多くの幼稚園の発表会を観てきていますが・・・

スタイルやパフォーマンスレベルはそれぞれ違っていいと思います![]()

![]()

そこに向かって、子ども達が前向きに頑張ろうとする姿、

そしてそんなモチベーションにつながる環境を作り、素晴らしい達成感と感動を

味合わせてあげようと日々頑張る先生たちの姿がそこにあることが一番大切

なのかなと思っています![]()

そこが伝わってくるから人は感動するのでしょう。

何日も前から、『パパ見に来てくれるよね。』と何回も確認をしてくる娘![]()

![]()

自分が仲間たちと日々積み上げてきたひのき舞台という意識、

そしてそれを両親に見てもらいたいという気持ち、

そういう多くの大人たちに見守られている環境の中でこそ

子ども達の心の中に安心と安定が生まれて、成長が促進されいく。

そんなひのき舞台を成し遂げた後の清々しい子ども達の姿と”どや顔”が

とても素敵だなと思えた瞬間![]()

![]()

そんな瞬間に子ども達の中に着実に育っているものは何か??

『自己有能感』と『自己肯定感』 ではないでしょうか。

それは、今日のように、『自分が頑張ったことが賞賛され認められる瞬間』を

体感する必要があるんですよね~

その体感を通じて心の底で味わう時間が必要なんですよね~

その繰り返しが『やればできるんだ』という自信につながっていく時間になります![]()

![]()

自己有能感、自己肯定感とは、

・人と自分をいちいち比べて一喜一憂しない

・自分を否定するよりも肯定したり褒めたりすることができる

そんな心の働きを身に付けるということなんですが、

それを身に付けると何につながっていくのかというと・・・

①チャレンジスピリット

②エネルギーの自家発電(内発的動機付け)

逆に言えば、自己有能感が低い人間は、何か新しいことにチャレンジすることを

恐れ、何かに取り組もうとするモチベーションも低い状態・・・

だから、主体性がなく、結果的に誰かにこれやってあれやってという指示で

動いている状態が増えていくことになる![]()

![]() だから余計に悪循環な状態にはまっていく

だから余計に悪循環な状態にはまっていく![]()

そんなスパイラルにはまっているなと思う人に遭遇することがありますが、

基本的な共通点としては、自己有能感&肯定感が低い人が多いと感じています。

自分流の言葉を使わせてもらえば

『ずっといじけている人』のままでいいんですか?と言いたくなりますね。

では、そんな自分を急に変えられるか?というとそう簡単ではないんですよね。

だからこそ、幼児期の環境が大切であり、『三つ子の魂百まで』と言われる所以

なのかなと思います。

じゃあ、その環境って何なのか?

『大人の関わり方』

子ども達にとって大変重要な環境ではないでしょうか![]()

![]()

褒め育てという言葉があり、聞いたこともあるし、子どもを褒めることは大切だと

思っている大人の人達は多いと思います。もちろん褒めることは大切であることに

違いないのですが、個人的に思うことは、何でもかんでも褒めればいいのか?

そうではないと思っています![]()

![]()

水族館のアシカが小魚のエサをもらうために演技を頑張るシーンがあると

思いますが、あれはエサがもらえるからという外発的動機付けの一例ですよね。

『褒める』という行為がそのように作用してしまうのはあまりよくないと思っています![]()

![]()

誰かに褒めてもらうために頑張る・・・はまだよしとしましょう。

誰も褒めてくれないからやらない・・・こうなると少し問題ですよね![]()

![]()

褒められるために頑張るという行動は、外発的動機ですからね。

大人として、子どもを動かすツールや餌として『褒める』という行為を使い過ぎる

のはあまりよろしくないのかなと・・・

もちろん褒めるということを否定しているわけではありません。

安易に都合の良い行為として使い過ぎるのは子どものためにはならないのかなと

思うわけです。

では、どうしたらよいのか?

自分としては『環境を用意して見守ること』

が一番大切だと思っています。

環境とは今回で言えば”ひのき舞台”を用意してあげるということ。

見守りながらそこで賞賛され認められるチャンスを提供してあげるということ。

でも、本当の意味で多くの人達から賞賛されて認められるためには、

日々の練習やトレーニングや積み上げが大切であり、根気よくモチベーションキープ

できるように付き合ってあげて、アドバイスしてあげて、一緒に考えてあげて・・・

指示を出してあれやれこれやれというのは簡単ですが、

その子が自分の力で乗り越えたり、気づいたりする瞬間まで導いてあげられるか![]()

それが”見守る”ということではないでしょうか。

だって、脳科学的には子どもの脳内のシナプスがつながる瞬間、

つまり脳が活性化して成長する瞬間は

『新しい体験や知識を手に入れた瞬間』と言われていますからね。

だから、指示されてやった瞬間でもなければ、褒められた瞬間でもないわけで。

自分の場合はそんな自己有能感や自己肯定感のベースとなるきっかけを

与えてくれたものが小学2年生から始めたサッカーですね![]()

![]()

そのエピソードは10年前に書いたので、以下に貼りつけておきます。

お時間ある方はぜひご一読下さい。

この雑賀少年のエピソードですが、自分がBチームに落ちたとき、

両親はとくに叱ったり、慰めたりということはしなかったように思います。

だけど・・・

次の日には庭にゴールができていて、ナイター付きの簡易練習場となり

次の日から両親と一緒に毎朝のランニングがスタートしたのです![]()

![]()

まあ、それが『環境を用意して見守るということなんだよ』と

自分は自分の両親に教えられたと思っています![]()

![]()

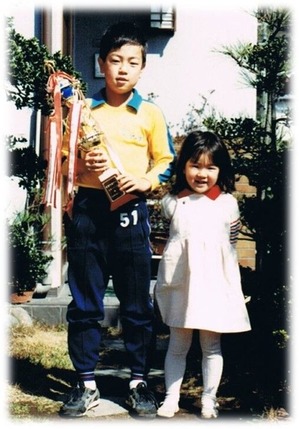

そして、1年の積み重ねが、MVP&得点王というひのき舞台、

賞賛され認められる瞬間を用意してくれました![]()

![]()

そんな瞬間を表彰式の会場にいながら、噛みしめている両親。

そこでも、お褒めの言葉を直接自分に言ってくれたかどうかは

正直記憶にありません・・・

褒めてくれるという行為よりもこの体感と瞬間のほうが

自分にとっては何十倍も心に刻まれているものですね![]()

自分のとても重要なベースづくりになっていることは確かです。

それは、両親がちゃんと見守ってくれて付き添ってくれたから実現させる

ことができたわけです。ついでに写真の妹もいつも日曜日はお兄ちゃんの

サッカーに付き合ってくれました![]()

![]()

『ひのき舞台(環境)を用意して見守ること』

その結果として、自分の頑張りや努力が賞賛され認められる瞬間を

体感させてあげること![]()

![]()

![]()

大人の関わり方で、自己有能感&肯定感が育つというのは

自分の経験則も踏まえて、そこが重要ポイントなんだと思っています。

今日の娘のお楽しみ会、多くの保護者の方々とともに

感動しながら、素敵な大人たちに見守られている子ども達を見て、

そんなことを感じたので書いてみました。

自分も子ども達には、

何事も前向きに自信を持ってチャレンジできる人間

内発的動機で主体的に問題を解決していける人間

になってほしいなと思っているので、今後も上手に見守っていけたらと思っています。

お読みいただいた方の何かのヒントと未来のハッピーに少しでもつながれば幸いです。