偶然ではなく再現性を高めるために ~考える癖をつけることに重きを置き、考える余白をつくってあげる~

- 2025.07.22

- MESSAGESPORTSPERSONAL COACHING

昨日は「海の日」ということで1日遅れてこちらの写真。皆さん3連休はいかがでしたか?

いや~それにしても毎日暑いですね。そしてそんな中、百日咳が流行しているようです。我が娘も夏休みに突入しそんなタイミングから夜中にひどくせき込む症状が続いているので、おそらく百日咳に感染している様子・・・

これから病院に行ってくるようです。

息子も夏休みに入りましたが、サッカーチームの7月・8月の方針で、対外試合は基本的には禁止。熱中症対策の徹底ということで。

そんな中、日曜日にWBGT値の条件を付けた上で、横浜のチームとの練習試合がありました。3チームでの練習試合で、15分×6本。熱中症対策で朝早くから午前中で終わるタイムスケジュールの中、結果的には、4勝2分けの成績でした。

4月~6月にかけて、それなりの試合数をこなしてきて、コーチとして今感じていることは、チームや個の調子の波が不安定ということ。

つまり、たまたま勝てた試合もあれば、たまたま負けた試合の繰り返しという感じ。

試合が始まってみないとその日の調子もわからないし、本人たちがそのレベルを安定的にコントロールできるまでにはいろいろな意味で至っていない。そりゃー小学3年生だからそんなもん・・・と思ってしまえばそうなんですが。

タイトルにも書いたように、偶然と再現性という視点見れば、まだまだ偶然のウェートがけっこう高い状態と言えます。たまたまそのシュートがうまく入った。たまたま相手のミスが多くて勝てた。

再現性とは何か?

同一の特性が同一の手法により発現するとき、その結果の一致の近さのことである。(ウィキペディアより)

う~んなんだか小難しい説明になっていますが、自分なりには・・・

『一定レベル以上の確率で、同じ成果や結果につなげることができるプロセスやノウハウの確立』

そんなふうに考えています。

もちろんサッカーというスポーツの再現性としては、選手個々のプレーの再現性という視点もある。優秀な点取り屋であれば、あの選手はこの位置でこういうカタチでボールをもらったらかなり高い確率で得点ができるスキルがある。それが、『再現性が高い選手』ということになるでしょう。

基本的な考え方として、監督やコーチとしては、やはり再現性が高い選手をレギュラーにしたいという思いがあるでしょう。

チームで言えば、このチームがこのフォーメーションとメンバーで戦ったときには、このような試合展開になって、かなり高い確率で勝利することができる。

もちろん相手がいることなので、その兼ね合いで再現性のレベルが異なるのが現実ですが、どんな相手でも自分たちのプレースタイルを貫いて、勝利する確率を上げていくことを目指して、日々トレーニングをしているチームが多いと思います。では・・・

再現性を高めていくために何が大切なのか??

自分がサッカーコーチとして子ども達に最近繰り返し伝えていることは・・・

①意図を持ってプレーすること

(なんとなく適当にプレーはしないこと)

②3つのコントロールを高めること

3つのコントロールとは、

『頭のコントロール』『ボールコントロール』『カラダのコントロール』

偶然とかたまたまうまくいったという状態の前提にになるのは”そこに意図がないこと”になりますよね。だから、再現性を高めていくための一番大切なキーワードは”意図を持つこと”になる。

意図がないプレーと練習の繰り返しでは、再現性は高まらないわけで、だから指導者や教える側として注意しなければいけないことは、本人がプレーした意図やねらいを上手に確認したり、質問したりしながら・・・

『意図することを意図させること』

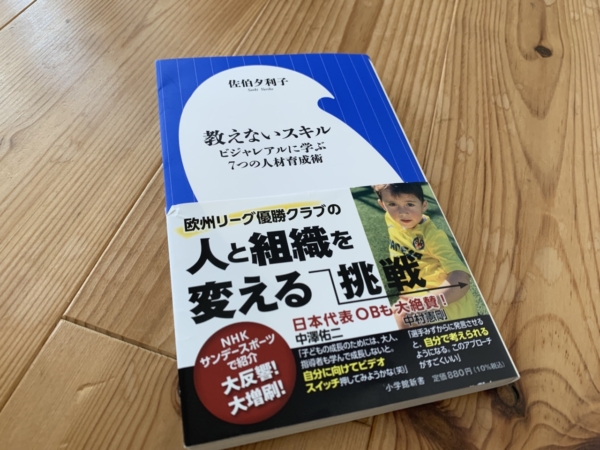

これらの思考については、世界的に有名な久保選手も在籍していたスペインのビジャレアルの育成組織のトップである佐伯夕利子さんの本からインプットした内容の影響が大きい。

『教えるとは、選手の思考をインターセプトする行為』

『教えられてきた選手は、記憶学習ベース、覚えるスタンスがベースとなる』

その結果として、プレーの再現性に欠ける選手を育ててしまうことになる。

自分のサッカー&ビジネス経験値と照らし合わせたときにすごく共感できたので、教えることはなるべく少なくしてと思っているのですが・・・なかなか現場では難しい部分も感じながらの今日この頃。

頭のコントロールとは、『認知と判断』であると伝えています。

自分が今どのような状況でプレーしているのかをその場で認知すること。味方がとこにいて相手がどこにいて、ボールがどこにあって・・・その認知を踏まえて、どのように動くのか、どうボールを動かすのか、パスなのかドリブルなおかシュートなのかを判断(セレクト)する。

この認知と判断を常に意識しながらプレー&トレーニングをしていくことで、頭のコントロール力が高まっていく。しかし、頭のコントロールがうまくできるようになったとしても、それをうまく表現できなければ成果や結果につながらないのが現実。

ここで差がつくのがボールと体のコントロール力ということになりますよね。

『自分が判断したイメージ通りにボールをコントロールできるスキルがあるかないのかで再現性に差が生じてしまう』

ということ。

トラップ、ドリブル、パス、シュート、それのスキルを高めることでボールコントロール力を高めていく必要があります。相手についていく、相手をかわす、はがすためのカラダのコントロールも上記の理由と同様で必要になってくる。

そうやって、3つのコントロールは連動しているわけです。この3つのコントロールレベルが高い選手がいわゆる、再現性が高い選手であるという考え方。

そういうプロセスの中で、たまたまうまくいったということではなく、意図的にコントロールをしてねらった通りのプレーで点がとれたとか勝利ができたという再現性が高いレベルに持っていくことが指導をしたり、教えていく側が意識しなければならないことなのかなと。

上記の本の中のフレーズに・・・

スペインでは、『自分たちが思うようにやってごらん。これとこれだけ約束しよう』と話して子ども達をピッチに送り出す。

というものがあるのですが、先日の練習試合で自分が子ども達に伝えたことは、

『今日はコーチがポジションは決めないから、自分たちで話し合ってすべて決めてごらん』

『1つ条件をつけるけれど、普段よくやっているポジションではないポジションを必ずやるようにして・・・』

そして、昨日の練習の冒頭に、子ども達一人ひとりから練習試合の感想を聞いて、全体でシェアする時間を設けました。それぞれの中に新しい感覚と発見があったようです。自分なりに感じた課題なども伝えてくれたメンバーもいました。

そして最後に佐伯さんの著書の中のワンフレーズ(抜粋)をご紹介。

「教える」は、指導者や上司が主語です。一方の「学ぶ」は選手や部下が主語になります。

指導者はあくまで選手の「環境」の一部と言えます。

選手が学べる環境をつくることが育成術の生命線なのです。

考える癖をつけることに重きを置き、考える余白をつくってあげる。

一方的なコーチングをせず、問いをつくることにこころを砕く。

選手たちが「学びたい」と自然に意欲がわくような環境を整備する。

幼児教育に関わる人間としても学びの多いメッセージだなと感じます。選手という表現を子どもに変えれば、そのまま幼稚園や保育園やこども園で働く先生達へのメッセージとなるでしょう。そしてその子ども達の保護者の方々へのメッセージにもなるでしょう。

子ども達が大人になった時、記憶学習や覚えるスタンスがベースだと、何か経験したことがないケースや壁が自分の前に訪れたとき、そこで立ちすくんでしまう可能性が高くなるでしょう。でもそれって、まわりの大人たちが作った『教えすぎる』環境に本質的な原因があるのかなと思うわけです。

一方的に『教える』ウェートが高すぎて、考える癖もなく、考える余白も与えられなかった人たちは、人生の中で再現性に欠ける時間が増えていく。それって偶然に身を任せるということになりかねない。そんな時間はとても不安定な状態が続くことになるでしょう。

ある意味・・・

『再現性を高めることは、その人の問題解決能力を高めることにつながっていく。』

だから、人よりも成果や結果を高いレベルで出せる人間になっていくということなのかなと思います。

今日は、小学生を教える1人のサッカーコーチとして最近感じていることを自分なりに整理してみました。今日はサッカーというスポーツをベースに、偶然と再現性というテーマで話をしましたが、これは、ビジネスの領域でも同じことが言えると思いますので、近いうちにビジネス領域でも、このテーマでメッセージ発信できたらと考えています。

お読みいただいた方の何かのヒントと未来のハッピーに少しでもつながれば幸いです。