コンサルティング現場より 『チームマネジメントの3要素』 ~認知・心理・行動のコントロール~

- 2025.11.20

- PERSONAL COACHINGMESSAGE講演&研修園トータルサポート

チームマネジメント リーダー研修 幹部研修 キャリア別研修 リーダーシップ

昨日のコンサルティング訪問先は、神奈川県の認定こども園(幼保連携型)

まずは、園児募集状況の確認。

先日もこのブログで伝えたように、ほとんどの園が園児数減少傾向トレンドの中・・・

園の定員数については満員御礼状態!!

更に目標としては施設許容MAXの園児数を受け入れることなので、あと数名の入園を達成するために2次募集がスタートしたところ。2022年に幼保連携型認定こども園に移行をして新園舎を建設するという決断を経て、継続的に施設許容MAXの園児数を維持されています。

この少子化・競争激化の時代の中で、このように順調な運営実態をキープできている園はそう多くはない。これも、時代の流れにマッチした運営スタイルへの移行を英断をして、組織づくりにも継続的に力を入れてきたトップ(園長先生)の経営手腕によるところが大きいと感じています。

組織づくりの強化の中で、今年度は『キャリア別の研修プログラム』を私が講師となって行っています。

①フレッシュキャリア(対象者7名)

②中堅&リーダーキャリア(対象者9名)

③幹部キャリア(対象者3名)

上記の3キャリアに分けて、各キャリアに対して年間3回(45分程度/1回)の研修プログラム提供。

認定こども園という運営モデルになると、なかなか全員が集まって研修を受ける時間を確保することは難しいですからね。そういう背景も踏まえて、キャリア別の研修をご提案。

昨日は、幹部キャリア層への研修(第2回目)を実施しました。

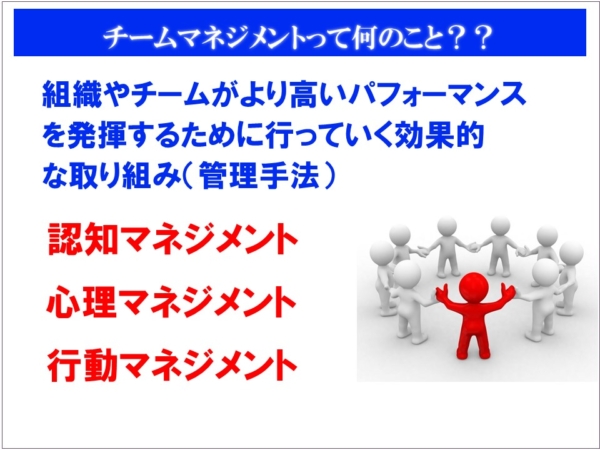

基本的な年間テーマは『リーダーシップ&チームマネジメント』

『何を認知させるのか?』

『どんな心理状態を維持してもらうのか?』

『どんな行動を促していくのか?』

もちろんその他にもマネジメントの要素やその内容は多岐にわたると思うのですが、シンプルに伝えるならば・・・

『チームメンバーの『認知・心理・行動』をうまくコントロール&サポートしてメンバー1人ひとりのとチーム全体のパフォーマンスを高めて成果につなげていく。』

そのパフォーマンスや成果に差が生じるのはマネジメントレベルに差があるから。

そんな話をお伝えしました。

『何を認知させるかで、人の心理や行動は変化(進化)する』

だとしたら、何を認知させるのが大切なのか?

それは、組織の理念やビジョンから始まり、教育方針、教育目標、行動指針、本人の経験値に基づいたメンバーと共有したい大切な想いなどなど。

それは、1回伝えるだけでは不十分であり、メンバーの頭と心に沁み込んでいくレベルまで認知させないと心理と行動は変わっていかない。

『ただ伝えるだけではなく、日々語り続けること』 それが大切ですよね。

段階的に認知のレベルが高まっていくステージでそれと同意に意識したいのが、

『チームメンバー1人ひとりの心理状態』

それは表情や態度や動きや会話の内容や言葉のセレクトの変化など、意識して観察&チェックしていればちゃんと見えてきます。幹部やリーダーとしてそこを日々観察&チェックできているか否か?

上記のチェックポイントを通じて、何かの変化や気になる点を発見しながら、ちょっと声掛けをしてみる。真剣にメンバーの話を聞き(傾聴する)、ときには相談にのる。

そうやって関わる中で、メンバーの心理状態を良好に保つのも大切なマネジメント要素。

この一連の関わりのプロセスを通じて・・・

『チームメンバーのリソースフルな状態を創出すること』

それが幹部やリーダーとして大切な役割だとお伝えしています。

リソースフルと言うフレーズは、コーチング用語としてはそれなりに活用されている言葉ですが、一般的にはあまり馴染みがない言葉かもしれません。

『リソースフルとは、自分が持っている資源や能力(リソース)を最大限に発揮できている状態』

と私なりには定義をしています。

そのような状態を感じられているとき、人は自信を持ち、ポジティブ思考が先行し、モチベーションも高いレベルを維持できるので、その結果として良いパフォーマンスを発揮できる。

ただ、まだキャリアと経験値が少ない段階のメンバーは、所有しているリソースやスキルが未熟なパターンが多いので・・・更なる良いおせっかいとして、『行動マネジメント』が必要になります。

私なりの行動マネジメントの軸としているのは、

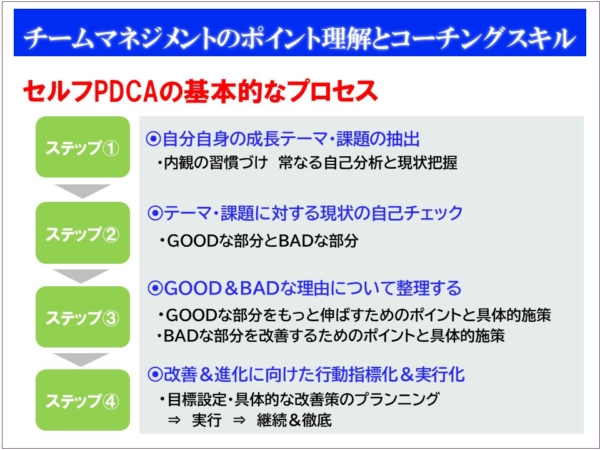

『PDCAサイクルをベースにしたコーチングサポート』

こちらのシートには、”セルフPDCA”と書いてありますが、このステップ①②③④を自分自身の当たり前に日々できるようになれば、行動レベルが進化して継続的に成長したり、高いパフォーマンスを維持していくことができる。

でも、先ほどもお伝えしたようにキャリアと経験値が少ない若手メンバーは、まだPDCAを回す習慣が身についていないので、リーダーがそこを一緒にサポートしながら、行動変革を促していく。

これが、私がベースにしている『行動マネジメント』

寄り添いながら、意識したいのは、コーチングスキルの活用。

一方的に答えを教えていく、指示を出すというティーチング要素が強いスタイルでは、その場限りのマネジメントになってしまいます。

あくまでも、メンバーの成長を促すという目的で関わるならば、コーチング要素のウェートを高めてセルフPDCAを回すサポート役になることが重要。

それを繰り返していく中で、本人にセルフPDCAのスキルや習慣が身についていく。そのレベルにチームメンバーが成長していくと、そのチームの報告・連絡・相談のレベルは、上記の①②③④の流れでの報告に進化していくはずです。そのようなホウレンソウが自然とできるようになると、自走するチームとなり、おのずと個とチームのパフォーマンスは高いレベルを維持できるようになる。

そんな『行動マネジメント』を通じて、更にメンバー一人ひとりがより高いリソースフルな状態を維持できるようになることで、好循環スパイラルにと突入していく。そんなチームは離職率も当然低くなる。

そんなチームのゴールやあるべき姿を目指して導いていくことが、幹部&リーダーに求められるチームマネジメント。

昨日の研修で幹部の方々にお伝えした内容をダイジェストで整理してみました。

お読みいただいた方の何かのヒントと未来のハッピーに少しでもつながれば幸いです。