シチュエーションワーク研修!! ~マニュアルにできないもの~

昨日、コンサルティング先の幼稚園で先生・スタッフの方々の研修を

行いました。

『シチュエーションワーク研修』

これは私が企画提案した研修プログラムなのですが・・・

その前提になっているには、現場で日々起こっている場面、場面。

一日はいろいろなの場面(シチュエーション)の連続で成立しています。

予想、想定できるシチュエーションもあれば、突然想定外に遭遇する

シチュエーションもあるのが現場ですよね![]()

![]()

個人差はあれど一般的に経験やキャリアがあるということは、

想定外があまりなくなるということであり、経験やキャリアが少ない若手は

日々の中で想定外のシチュエーションが多いということになります。

園の教育方針や教育目標は、共有されているが、実際に

それぞれのシチュエーションでの各先生の対応は、

各人に委ねられているわけです![]()

![]()

長年、この業界ででコンサルティング活動をしてきて感じることは、

日々のシチュエーションにおける、現場の対応レベル差は大きいということ![]()

同じ園内でもそれは先生によって異なるし、違う園であればなおさら違ったりする。

教育方針や教育目標のフレーズが素晴らしいという園であっても

そのフレーズが子ども達を成長させるということはないわけです![]()

![]()

『子どもたちの成長の因子は、その子に起こっている日々のシチュエーション

において関わる大人や先生たちのちょっとした言動や対応の積み重ねである』

と私は思っています![]()

![]()

その言葉かけやアプローチ方法の質が高ければ、日々良い方向に子どもたちは

導かれていく![]()

![]()

![]() 逆にその質が低ければ、マイナスの方向に

逆にその質が低ければ、マイナスの方向に

子どもたちは引っ張られてしまう![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

でも、現場で起こる日々のシチュエーションは、どんどん起こり、

どんどん過ぎていく![]()

![]() だから反省して修正してというPDCAを

だから反省して修正してというPDCAを

1つ1つ回すタイミングなんてない・・・

いつの間にか終わったことを振り返る時間もなく、その場の対処

でそれは過ぎたことになっていく![]()

![]()

![]() それが現実ではないでしょうか。

それが現実ではないでしょうか。

現場の品質を上げようと思ったときに、上記のような背景があるからこそ、

今回の『シチュエーションワーク』が必要だなと自分なりに思いました![]()

![]()

![]()

![]()

シチュエーションワークとは、簡単に言うと・・・

こちらでいくつか現場でよく起こるであろうシチュエーションを用意して、

それに対してとるべき対応策(ワーク)をグループディスカッションで

話し合って、そのチームが理想とするワークレベルを共有する![]()

![]()

というものになります。

ちなみに昨日の2時間のシチュエーションワークのお題は以下の3つ

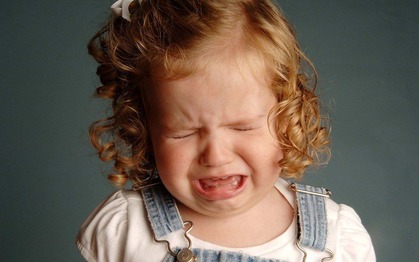

①幼稚園に行きたくないと泣いて嫌がっている子どもへの対応

②お弁当を食べるのが時間内に終わらない子どもへの対応

③言うことや指示を聞かない頑固な子どもへの対応

なるべく、多くの現場の先生・スタッフが”よくあるある”とイメージできる

シチュエーションにすることがポイントですね![]()

![]()

昨日の園は、1グループ4名~5名の5グループ編成で上記の

シチュエーションに対するディスカッションを行ってもらいました。

そして各シチュエーションごとに話し合った内容をグループごとに

発表して全体共有するといった流れになります![]()

![]()

現場のあるあるで具体的ですから、話し合いもけっこう盛り上がりましたね![]()

![]()

若手にとっては、キャリアハイの先生たちのワークレベルをインプットできる

機会になりますし、普段なんとなく自然と対応している自分のスタイルへの

見直しやブラッシュアップのヒントがたくさんでてきていたように感じました![]()

![]()

これらは、マニュアルになんてできない奥深いものです。

日々起こるシチュエーションなんて何万通りもありますし、そこに介在する

子どもの性格や気持ちなども関係してくるので・・・

私と園長先生がお伝えしたのは・・・

『理想論を語るのではなく、現場で現実的にできるワークレベルのパターンを

増やす機会にしてほしい』ということ![]()

![]()

![]()

こうあるべき、こうするべき・・・でも、なかなかできないのが現実です。

だからこそ、リアリティーのあるワークレベルを話し合ってほしいということです。

終わった後、園長先生からは全体が主体的な姿勢で取り組めている研修が

できているという話がありました。

主体的に取り組めるというのは大切なポイントです。

最後に私が皆さんの伝えたことは、

『どうしてそのように対応したのですか?』

という質問に対して、説明ができない仕事をしている人はプロではない!!

ということ。日々起こるシチュエーションに対して、どういう意図をもって

だからこそどのように対応していると自信を持って言える時間をどれだけ

増やせるか![]() それが大切だということ。

それが大切だということ。

それが、若くてもできていれば、信頼につながっていくし、もちろん子ども達

の成長促進につながっていくでしょう。

プラスαでお伝えしたことは、『特効薬なんてない』ということですね。

今日の対応がすぐにその子の変化や成長にはつながらない、

でも継続は力なりとその子と自分を信じてやり続けることも大切

というお話。

そして、各シチュエーションのワークレベルを高めるために、どれだけそれを

深く考えているか否かで大きく差がついていくというお話。

そんな話で研修を締めくくりました。

どんな園でも組織でも現場品質を高めるためには、このようなシチュエーション

ワークを研修に取り入れて継続的にやっていくことを推奨します![]()

![]()

理念やビジョンや方針を聞かされても、現場での具体的なワークレベルは

イメージできない人が大多数だからですね![]()

![]()

そんな研修をやってみたいという方は、もちろんお手伝いさせていただきますので

弊社CLPに気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせ先】

株式会社クロスライフパートナーズ

TEL:080-4098-3326

E-mail:info@crosslifepartners.com