決断できない人、先延ばしにしている人=ただそこにいるだけの準備しかしていない人

- 2025.10.03

- MESSAGEPERSONAL COACHING

10月に入り、だいぶ過ごしやすい気候になってきました。

日々の仕事やプライベートの現場では、いろいろな人に接する機会が多いわけですが、最近感じていることは、

『決断できない人が多い』

『決断を先延ばしにしている人が多い』 ということ。

トップや幹部やリーダー的な立場になればなるほど、日々自分で決断しなければならない事案が多くなっていくはずです。それは、責任のレベルがあがっていくということでもあります。

立場の違いで、求められることは変化していくのですが、その立場において期待されている役割を頭では理解していても、行動や実践レベルで具現化できず、その結果として、組織内で燻ってしまう人材がちらほら・・・

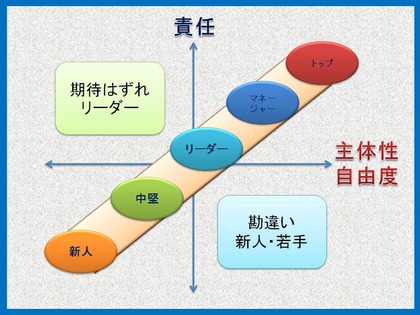

こちらは、私が考案した『責任&主体性・自由度マトリックス』というものです。

簡単に言うと、経験値と力がまだないとき、つまり責任をとれないレベルの未熟な段階では、自由や主体性というよりも決められたことをきっちり正確にやることが求められる。

キャリアが上がって、実力がつき責任のとれる立場になってきたら言われる前に、自分で主体的に行動をして、上司やトップから細かい指導をうけなくとも期待されている成果や結果を出すことが求められる。

もうちょっと詳しく書いている記事があるので、ご興味ある人は以下をクリックしてご覧ください。

そして、最近相談される内容で多いのが組織内の『期待外れリーダー』に対するトップの嘆きと不満と憤り。もっとこうしてほしいのに、あ~してほしいのにという自分の期待値と実態のズレに対する違和感とストレス・・・

いろいろな要因や原因があって、現実化しているとは思うのですが、自分の経験値として感じていることは、

『カリスマ的なトップで、すべての決断を自分でしなければ気が済まないような人が君臨していたときの、幹部やリーダークラスの人は、なかなか、決断する力が培われていない』

ということ。

実は、判断はすべてトップがやることだという認識や実体験の中で時を過ごしてきた人ほど、その傾向が強くなります。

それは当然ですよね。だって、自分の意見や考えなんて求められてこなかったのですから・・・その期間や時間が長ければ長いほどその感覚がその人に根付いていってしまうということです。

だから、トップが変わり、これまでのマネジメントスタイルが変化して、その幹部やリーダーに主体的にゴールを設定して結果を出してほしいと思っても、いきなりそんなことできるわけがないんです。

役割とその人の力とのミスマッチが生じているにもかかわらず、トップや上司は、その立場にいるんだからとその人に対する理想的なイメージを期待しすぎてしまう・・・

最近、そんな要因が大きく影響して次のステージへと進化が停滞ぎみの組織やチームがけっこう多いと感じています。

上記のパターンは、停滞している要因事例の中の一例だとは思うのですが、このパターンによる組織の停滞パターンはけっこう多いと思っています。

やはり、若いときに、その力量に応じたある程度の責任の中で、自分で考えて結果を出す、目標達成するプロセスを経験していくことがとても大切だということでしょう。そのプロセスのサポート役としてトップやリーダーがどうやって関われるかも重要だということです。

・全部自分でやりたい人

・責任感の勘違い、自己防衛本能が働いて若い人に仕事を任せられない人

・相手に考えさせるような環境を与えない人・・・

そんな人のまわりでは人はなかなか人が育たない。

『コーチング的な要素を踏まえたマネジメントスタイルを意識して実行できているか否か?』

停滞から脱出していくために、中長期的な視点でトップ&リーダーに求められていることでしょう。

そして、決断できない人、ゴールをイメージできない人、決断を先延ばしにする傾向が強い人に共通している特徴として感じることは、

『インプットしていないからアウトプットできない』

ということですね。

責任のある決断を上手にできている人は、決断に至る上で必要な情報を自らアンテナを張って常に集めています。つまり・・・

『決断するための準備を日々行っている』

こうなったらこうだし、そうなったらこうしてみようなど・・・頭の中でシミュレーションを繰り返しているはずです。

それとは逆で、決断が上手にできない人は、この準備が果てしなく不足していると思うのです。どんなに優秀な人でも、何も情報がない中で正しい決断なんてできませんよね。

会議とかで、いきなりテーマを振られて、『え~と あ~と・・・』となってうろたえている人に遭遇することもありますが、日々の準備と想定力が不足していると感じてしまいます。

そもそも事前に議題が提示され共有されていないことももちろん問題ではありますが、ちょっとそれは置いておいて・・・

おそらく、この会議ではこのテーマになってこういう質問や意見がでるだろうから、そこでこの資料を用意しておいて・・・こう説得して・・・そのような想定をしないで挑んでいる証拠ですよね。

『あなたは、ただそこにいるだけの準備しかしていない』

と言われても仕方がない状態で、そこにいる人・・・

『誰かが決めてくれるし、自分が決断してもしなくても別に・・・』という他人依存傾向が強い集団になればなるほど、ただそこにいるだけの人が増えていく。

でもそれって、そういう状態であることをOKとしてきてしまったトップや幹部やリーダーの育成スタンスにも問題があると思うのです。

①自分なりの意見やアイデアを持ってその場に臨ませる

②それをちゃんと皆で真剣に聞いてあげる風土をつくる

そういう環境づくりを怠っている中で、若手がぜんぜん意見を言わない・・・と嘆く人たちがいますが、

「だって、そうなるように自分達がしてきたんじゃないの??」と思ってしまう時もあります。

話は少し脱線しましたが、決断できない人の話に戻すと、より正しく表現するならば、決断できないというよりも”決断することから逃げている”という表現のほうがが当たっているかもしれません。

そのような人の思考回路は、先ほどもお伝えしたように・・”誰かが決めてくれるから”・・・という他人依存傾向がとても強い。

『自分が責任をとるから!!』

という覚悟がこちらやまわりに伝わってこないトップ&リーダーに人はついていかないでしょう。信頼も尊敬もされないでしょう。

その覚悟を持つこと!!その覚悟がその人の行動や言動に現れてしまいます。

覚悟を持った人間は、常なる正しい判断を目指して日々勉強していますし、準備を怠ることはしないでしょう。その人の行動や言動を注意深く観察していれば、それはわかってきますよね。

『日々の自分の時間の使い方は、いつかの日のための準備である』

そんな思考で時間を過ごしている人は、いざというときに適格な判断や決断ができるようになっていく。

そんなふうに思いますね。

今日は、決断ができない人、先延ばしにしている人が少し多いなと感じているので、そんな人に対する自分の見解をお伝えしてみました。

お読みいただいた方の何かのヒントと未来のハッピーに少しでもつながれば幸いです。

※明日から1泊2日のファミリーキャンプに行ってきます。10月に入り過ごしやすい気候になってきましたので、皆さんも素敵な週末をお過ごしください。